絶縁抵抗の判定基準とは?どのくらい劣化したら漏電が起きる?

- 絶縁抵抗ってなに?

- 絶縁抵抗の判定基準は条件によって変わるの?

- 漏電ってなんで起きるの?

今回はこう言った内容について詳しく解説していきます!

結論

絶縁抵抗とは電気の流れにくさを表す尺度である。

絶縁抵抗が経年劣化などにより小さくなると、漏電(電気が漏れる)が起きる。そのため、漏電事故が起きないように、電圧の使用区分によって絶縁抵抗の基準が存在する。

1.絶縁抵抗とは

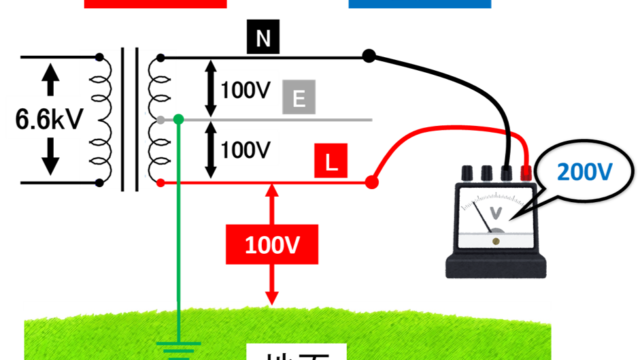

絶縁とは電圧をかけても電流が流れない状態のことです。電路と大地間、または電線相互間は絶縁されている必要があります。

しかし、いくら絶縁といっても、印加電圧が大きくなれば電流は流れてしまいます。絶縁抵抗とは、どれくらいの電圧まで絶縁を維持できるかという尺度です。

つまり、絶縁抵抗が大きいほどより大きな電圧が印加されても、絶縁状態を維持できるということです。

2.絶縁劣化と漏電の関係性

絶縁抵抗については理解いただけたと思います。次は、絶縁劣化について解説していきます。

絶縁劣化とは、その名の通り絶縁抵抗が種々のストレスによって劣化し、電流が漏れる危険性があることを指します。

| 劣化要因 | 劣化現象 | |

|

熱的劣化 |

定常運転 |

化学反応による材料の変質(枯れ、変色、割れなど) 絶縁層の構成変化(bボイド、クラックの発生など) |

| 電圧的劣化 | 運転電圧 サージ電圧 |

部分放電による絶縁層の浸食(絶縁層の内部、外部の侵食) トラッキングの発生 トリーイングの発生 繰り返しサージによる絶縁の侵食(素線絶縁のレヤーショート) |

| 機械的劣化 | ヒートサイクル 電磁振動 機械的振動 |

コイル端部の低下 絶縁層の摩耗 |

| 環境的劣化 | ダスト、汚染 吸湿、結露 化学物質(化学薬品、油など) 電磁性物質(塩分など) |

絶縁性脳の劣化 絶縁層の摩耗 絶縁層の侵食 絶縁層の膨潤 トラッキングの発生 |

上記のように、絶縁劣化の要因はたくさんあります。

では、実際に絶縁劣化した場合にはどのような危険性が存在するのでしょう。

絶縁抵抗が小さくなるため、電流が漏れやすくなります。このことを漏電と言います。本来電気が流れてはいけない場所に電気が流れる可能性があるため、機器の故障、感電、火災などの危険性があります。

3.絶縁抵抗の判定基準

漏電を起こさないためにも、絶縁抵抗は定期的に測定する必要があります。使用する電圧の区分によって基準が変わります。

| 電路の使用電圧区分 | 絶縁抵抗値 | |

| 300V以下 | 対地電圧(接地式電路において電線と大地間の電圧、非接地式電路においては電線間の電圧をいう)が150V以下の場合 | 0.1MΩ以上 |

| その他の場合 | 0.2MΩ以上 | |

| 300Vを超えるもの | 0.4MΩ以上 | |

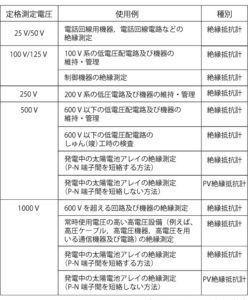

また、絶縁抵抗計を用いて絶縁抵抗測定をする際にはJIS規格によって印加電圧が定めらています。 (JISC 1302:2018より引用)

(JISC 1302:2018より引用)

絶縁抵抗の測定が困難な場合には、漏れ電流を1mA以下に保つ必要があります。

また、漏電を防止する手段の一つとして接地があります。それについてはこちらの記事を参照してください。

http://yosimaru123.com/blog/?p=215&preview=true

4.まとめ

- 絶縁抵抗とは、どれくらいの電圧まで絶縁を維持できるかという尺度

- 絶縁抵抗は種々のストレスにより、劣化する→漏電が起きる

- 絶縁抵抗には、使用する電圧区分により判定基準が存在する

以上、閲覧ありがとうございました!